La inquisición española

José Alberto Cepas Palanca.- ANTECENTES: JUSTIFICACIÓN E INICIO: Pocos reyes han llegado al poder en un país más desorganizado, más desgarrado por la disensión y más ansioso de buen gobierno que los jóvenes príncipes Isabel y Fernando cuando subieron al trono de Castilla. Más de medio siglo de febril desorden, guerras, rebeliones, conspiraciones y golpes de estado había dejado un poso de intriga y confusión tan profundamente imbricados en la vida de la nación que Castilla parecía estar siempre en vísperas de alguna explosión social o política.

El acceso de Isabel se produjo suave y rápidamente a las pocas semanas de la muerte de Enrique IV. Fue proclamada reina de Castilla en Segovia, al amparo del ya cardenal de España, Pedro González de Mendoza, primero por los segovianos y posteriormente por la mayoría de las ciudades y casi todos los grandes y prelados del reino.

Como esposo de Isabel, a Fernando se le juró también lealtad como rey y consorte de la reina en el gobierno del reino. Pero no todo fueron alegrías y parabienes. Algunos aspirantes al poder estaban amargados por no haber obtenido de Fernando e Isabel los puestos o propiedades que consideraban suyos por derecho, que negaron legitimidad a la sucesión de Isabel y reclamaron que el trono pertenecía en derecho a Juana (la Beltraneja), hija de Enrique IV. Los jóvenes soberanos hicieron lo que pudieron por calmar la oposición y atraerse a sus dirigentes. Fue imposible. Una nueva guerra se desencadenó, implicándose Portugal en el asunto.

En mayo de 1475, Alfonso V de Portugal, creyéndose pretendiente al trono, invadió Castilla. Eso imposibilitó que los reyes se pudieran dedicar a solventar los asuntos internos, siendo el más urgente, restablecer el orden público. Acabada la guerra, lo primero que hicieron fue conseguir el pleno control de las fuerzas de policía, la Santa Hermandad (considerada la primera policía europea, eran populares porque el uniforme que llevaban dejaban ver las mangas verdes que vestían, y porque tenían fama de llegar siempre tarde cuando se les requería, de ahí la conocida expresión “A buenas horas mangas verdes”).

Una vez reducidos los núcleos restantes de la rebelión, dirigieron su atención a la situación de los conversos (judíos convertidos al cristianismo) proponiendo una solución radical que fue establecer una Inquisición formada según sus propios designios y calculada para sus necesidades específicas. Secretamente le pidieron al Papa Sixto IV autorización para que una Inquisición iniciara sus actividades en Castilla. Como los monarcas residían en Sevilla, en 1477-1478, la solicitud fue hecha desde la ciudad hispalense. La decisión la tomaron por varios sucesos acaecidos: el regreso a Córdoba de miles de conversos que habían salido de ella después de los grandes disturbios de 1473, y que se habían instalado en torno a Gibraltar, que pertenecía al duque de Medinasidonia. Fueron expulsados de allí por el duque inesperadamente (alegó que los conversos no tenían medios para pagar la defensa de la ciudad, a que se habían comprometido), después de haber trabajado al máximo por edificar el pueblo y transformarlo en refugio seguro o santuario de conversos.

Sin otro sitio a donde dirigirse, volvieron a sus antiguos hogares cordobeses, de cuyos peligros habían huido. Pero su regreso despertó el descontento popular y suscitó amargas críticas por parte de los numerosos cristianos viejos. La firmeza de la reina fue suficiente para evitar tentativas de ataque contra ellos, pero la atmosfera social estaba enfebrecida y se expresó, entre otras formas, en una creciente ola de crímenes. Esta ola apuntaba a los judíos conversos, pero parece que también a muchos cristianos viejos, concretamente a los ricos; de tal manera que las autoridades de la ciudad, a cargo del orden público, hallaron cada vez más difícil cumplir con su deber, y la seguridad en Córdoba se deterioró tanto que pareció que la justicia había dejado de funcionar totalmente. Más grave se presentó la situación en Sevilla, porque los conversos gozaban de un poder significativo: numérico, económico y político.

Sin otro sitio a donde dirigirse, volvieron a sus antiguos hogares cordobeses, de cuyos peligros habían huido. Pero su regreso despertó el descontento popular y suscitó amargas críticas por parte de los numerosos cristianos viejos. La firmeza de la reina fue suficiente para evitar tentativas de ataque contra ellos, pero la atmosfera social estaba enfebrecida y se expresó, entre otras formas, en una creciente ola de crímenes. Esta ola apuntaba a los judíos conversos, pero parece que también a muchos cristianos viejos, concretamente a los ricos; de tal manera que las autoridades de la ciudad, a cargo del orden público, hallaron cada vez más difícil cumplir con su deber, y la seguridad en Córdoba se deterioró tanto que pareció que la justicia había dejado de funcionar totalmente. Más grave se presentó la situación en Sevilla, porque los conversos gozaban de un poder significativo: numérico, económico y político.

La mitad del comercio de la ciudad estaba en sus manos, y también buena parte de la administración. Los frailes, dirigidos por los dominicos, tomaron partido por los enemigos de los conversos. La campaña anticonversa se centró principalmente en acusaciones religiosas y presentó la Inquisición como la única solución al problema religioso converso. El agitador principal, Alonso de Hojeda, prior del convento de San Pablo de Sevilla, influenció notablemente a que los reyes – no sin aversión – adoptaran la solución inquisitorial.

También influyó en la decisión real, el hecho de que en Castilla, y especialmente en muchas ciudades andaluzas, había igualmente una tensión social creciente. En Toledo hubo desórdenes serios en contra de los conversos. El uno de noviembre de 1478, el Papa Sixto IV otorgó la bula “Exigit sincerae devotionis affectus”, en el que ordenaba el nombramiento de dos o tres sacerdotes mayores de cuarenta años como inquisidores, mientras se concedían a la Corona Española plenos derechos para su nombramiento y destitución.

En el arranque de la institución llama la atención el hecho que los conversos, sabedores de su llegada, no creyeron que entraría vigor, puesto que los conversos habían dado numerosas pruebas de sus estrechas relaciones con los monarcas, antes que éstos subieran al trono, aparte que abundaban en todos los departamentos del gobierno, en todos los Consejos del Estado, y entre secretarios, consejeros y empleados personales de ambos reyes. Teniendo en cuenta estos datos y que Castilla estaba todavía en guerra con Portugal, los reyes retrasaron durante casi dos años más la publicación de ésta, y su actuación conforme a la bula para evitar comentarios hostiles, después de decidirse a que los judíos y los moros fueran transferidos a localidades completamente separadas de los vecindarios cristianos.

Las fuerzas que exigían establecer la Inquisición formaban parte de una campaña anticonversa impulsada por argumentos de tres clases distintos: religiosos, socioeconómicos y raciales. El problema que se discutió frecuentemente en las fuentes hebreas después del establecimiento de la Inquisición fue como los judíos debían tratar a los conversos fugitivos que querían ser readmitidos en el redil judío. El veintisiete de septiembre de 1480, en Medina del Campo, fueron nombrados inquisidores los dominicos Juan de San Martín y Miguel de Morillo y como consejero o asesor Juan Ruiz de Medina que fueron enviados a Sevilla donde empezaron a actuar a mediados de octubre de 1480. Solo tenían autoridad sobre los cristianos bautizados. El primer resultado fue un éxodo en masa de los conversos para pedir ayuda en las posesiones de los aristócratas vecinos, pero estos no pudieron ayudarles porque la institución les obligó a entregar a los fugitivos en el plazo de una quincena, bajo pena de excomunión. El seis de febrero de 1481 se celebró el primer auto de fe de la Inquisición española, en el que seis personas fueron quemadas en el poste, siendo predicado el sermón por Alonso de Hojeda. El once de febrero de 1482 se nombraba por Roma, a instancias del tribunal sevillano, siete inquisidores más, todos dominicos, figurando entre los mismos Tomás de Torquemada.

Se establecieron tribunales en Córdoba (1482), en Ciudad Real y Jaén (1483). En 1492, Castilla contaba con tribunales en Ávila, Córdoba, Jaén, Medina del Campo, Segovia, Sigüenza, Toledo y Valladolid. El primer inquisidor general fue el judío converso Tomás de Torquemada. Hacia 1483, la Inquisición había echado firmes raíces en Castilla y ya contaba con una organización administrativa esencial.

La Inquisición tuvo un revés: el veintinueve de enero de 1482, al papa Sixto IV le llegaron muchas protestas del clero español por los abusos cometidos por los inquisidores sevillanos, por lo que revocó los poderes establecidos por la bula fundacional permitiendo a los inquisidores sevillanos continuar con su tarea solo a condición de someterse a la autoridad de su obispo. El rey Fernando el Católico se quejó. Además se había planteado un nuevo conflicto en Aragón. Fue un toma y daca, en la que finalmente ganaron los Reyes Católicos después de bastantes incidentes, con muertes incluidas. Finalmente Torquemada fue nombrado Inquisidor General en todo el reino de España. Debido a la persecución de los herejes, se efectuaron muchos autos de fe, quemando, arruinando y castigando físicamente a los reos y en otros muchos casos, quemándolos in absentia (en ausencia), pues los reos no estaban localizables al haber huido o haberse escondido.

Durante toda la primera década de la Inquisición, los Reyes Católicos no dejaron de proteger a los judíos, a la vez que trataban de eliminar las prácticas judaizantes entre los conversos. Aun después de la expulsión de los judíos, los “mudéjares” (musulmanes que vivían en territorio cristiano y bajo su control) siguieron disfrutando de una libertad de cultos que duraría una década más en Castilla y treinta años más en Aragón. La Inquisición, en aquella época, se ocupó sobre todo de mantener a los mudéjares dentro de los términos de su bautismo. La ofensiva contra la herejía tan duramente puesta en obra por Fernando, lejos de formar parte de una política de unificación, no fue más que la culminación de un largo periodo de ansiedad por parte de los gobernantes respecto a la religión de los conversos, ansiedad que ya en 1461 había dado lugar a unos primeros proyectos de la Inquisición y que finalmente desembocó en la constitución del tribunal en la década de 1480. Lo que es indudable es que en los siglos XV y XVI la inmensa mayoría del pueblo español, con sus reyes, magistrados y obispos a la cabeza, apoyaba decididamente el proceder de la Inquisición. Los partidarios del Santo Oficio mantuvieron que su popularidad se basó en su inquebrantable sentido de la justicia y en que respondía a una profunda necesidad religiosa. Sus detractores lo han presentado como una institución tiránica impuesta por el Estado para controlar la libre conciencia de los españoles. Pero la realidad es que la Inquisición fue aceptada, pero nunca amada. La mayoría de los abusos cometidos no tuvieron su origen en los propios inquisidores, sino en sus subordinados.

FUNDAMENTOS

Muchos casos hubo que el único objetivo era quedarse con el numerario y propiedades de los acusados. No se podía saber públicamente los nombres de los denunciantes, para evitar su asesinato, fueran las acusaciones ciertas o falsas. En 1510 (fallecida ya Isabel), se reunieron en Monzón los representantes de Aragón, Cataluña y Valencia para plantear reformas a la institución.

En 1512, se hizo una extensa lista de reformas que Fernando firmó: eran las “Concordias” hechas entre la Inquisición y los reinos de España: limitación del número de los “familiares” de los inquisidores en el reino; la Inquisición no estaría exenta de los impuestos locales; que los funcionarios del organismo que cometieran delitos serían juzgados por un tribunal secular; que en casos de confiscación, no deberían ser incluidos en ella las propiedades que anteriormente hubieran pertenecido a los condenados; que no deberían estar prohibidos los tratos con los conversos, ya que esto perjudicaba al comercio. Además el tribunal no ejercería jurisdicción sobre los casos de usura, bigamia, blasfemia y brujería, a menos que llevaran implicada la herejía. Estas demandas fueron muy suaves en comparación con las que fueron hechas posteriormente. Muerto ya Fernando y mientras se esperaba que Carlos V llegara a España, el Cardenal Cisneros tuvo en sus manos el control de la Inquisición.

El emperador, a través de su canciller Jean Le Sauvage, dispuso que los presos fueran trasladados a cárceles abiertas y públicas, donde podrían recibir visitas y tener abogados; sabrían de que les acusaban en el momento del arresto facilitándoles el nombre de los testigos; además los bienes de los acusados no serían confiscados y vendidos antes de que fueran realmente condenados; los salarios de los inquisidores no serían pagados con el fruto de las confiscaciones; se permitiría a los presos que asistieran a misa y recibieran los sacramentos mientras esperaban su juicio y se tendría especial cuidado que los condenados a cadena perpetua no se murieran de hambre. Si se empleaba la tortura, habría de ser moderadamente y no se usarían “nuevas técnicas de tortura”. Al fallecer Sauvage se acabaron las reformas y se volvió otra vez a las antiguas técnicas. Intervino León X a favor de las reformas infructuosamente. Todas las luchas anteriores para suavizar las actuaciones inquisitoriales habían sido en vano. En 1520, en La Coruña, se insistieron de nuevo los ruegos, sin éxito. En Toledo, Granada y Cataluña hubo también protestas, todas sin éxito.

En toda España, los órganos de gobierno constitucional se convirtieron en los últimos cauces de protesta posible para oponerse al Santo Oficio. En la sublevación de los Comuneros de 1519 a 1521, al haber muchos conversos entre los sublevados, con malicia se informó a Carlos V en 1521 “que los conversos fueron la raíz de la rebelión en estos reinos” y que en la “derrota rebelde en Villalar tuvieron mucha culpa los conversos”. En los años posteriores a las Comunidades continuaron las objeciones a la Inquisición en Aragón y Castilla.

A partir de 1533, cada día se fueron tolerando más y más los abusos de sus servidores. A mediados del siglo XVI, el tribunal era invulnerable. Para entonces, en la nueva atmosfera de la sociedad cerrada, el Santo Oficio se había convertido en un movimiento esencial del orden establecido. En parte, la Inquisición sobrevivió gracias al decidido apoyo de la Corona, que no podía permitirse el lujo de perder una institución que le era tan útil. Carlos V estuvo plenamente identificado con la Inquisición, al igual que lo estuvo Fernando el Católico. Durante la Comunidades, Carlos V exhortó a los virreyes en España a que resistieran cualquier ataque contra la Inquisición y este hecho continuó teniendo repercusiones en Aragón en la que las actividades inquisitoriales siempre se consideraron anticonstitucionales.

La Inquisición no sólo se ocupaba de proteger su propia autoridad, sino que también detectaba rápidamente la herejía oculta en afirmaciones hostiles a ella: el resultado es que los archivos inquisitoriales contienen miles de ejemplos de oposición, material muy amplio con el que se puede probar la hostilidad del pueblo español hacia la institución. En 1520, los inquisidores buscaban por todas partes ideas luteranas y las localizaban en las creencias de algunos “alumbrados” (seguidores del franciscano Francisco de Osuna que preconizaba la unión pasiva del alma con Dios, condenada por los franciscanos en 1524).

Aunque “el erasmismo” triunfó inicialmente en España, auspiciado por Carlos V, al final, Erasmo de Rotterdam vio como sus admiradores españoles fueron siendo silenciados, uno a uno, por la Inquisición. El miedo a la herejía intensificó la xenofobia en todos los sectores de la población e hizo que España se convirtiera en un lugar inseguro para los extranjeros durante casi un siglo. En 1560, en Barcelona, el inquisidor creyó oportuno hacer un auto de fe “para que teman los extranjeros que aquí entran”. Sin duda fueron ellos el blanco de las persecuciones de aquellos años, especialmente en los tribunales fronterizos.

El protestantismo (anglicanismo, luteranismo, calvinismo y erasmismo), en parte a causa de las medidas tomadas en contra suya después de 1559, nunca llegó a convertirse en una amenaza real para España. La dura política que comenzó con Carlos V fue continuada por su hijo Felipe que el veintidós de noviembre de 1559, promulgó una orden para que todos los españoles (en realidad se refería a los residentes en los reinos de Castilla y León, hasta que en 1568 lo extendió a los residentes de la corona de Aragón porque todo el sur de Francia estaba en manos calvinistas) que estudiaban o enseñaban en el extranjero regresaran al país en el plazo de cuatro meses, excepto los que estuvieran en determinados colegios de Bolonia, Roma, Nápoles y Coímbra, y que en el futuro solo se podía estudiar en esos colegios.

DESARROLLO

La Inquisición impuso en el país una estricta comprobación de toda divergencia de la ortodoxia en las universidades, censurando todos los libros de estudio y lectura y tomando acciones disciplinarias contra los profesores que se iban de la lengua. Se encarecía a los obispos que inspeccionaran todas las bibliotecas de sus diócesis, y en la universidad de Salamanca, parte del personal se dedicó a examinar cuidadosamente la biblioteca, para expurgarla de libros prohibidos. El primer índice de libros prohibidos publicado en España lo fue en 1551, empezando por las obras de Erasmo. Los jesuitas protestaron sin éxito.

Ya en tiempos de los Reyes Católicos, en 1502, se promulgó una pragmática por la que se hacían obligatorias las licencias para la impresión de libros dentro de España y lo mismo con la introducción de libros extranjeros. Adriano de Utrecht, inquisidor general de Aragón, y futuro Adriano VI, fue uno de los que se opusieron tenazmente a la entrada en España de las ideas protestantes. En literatura, al igual que en materia religiosa, las persecuciones se pusieron en marcha en gran medida a causa de las denuncias hechas por los individuos; de manera que la Inquisición, aunque era la perseguidora, rara vez fue la iniciadora de procesos.

En 1559, 1583, 1612, 1632, 1640, 1667, 1707, 1747, 1756 y en 1790 aparecen distintos “Índices de libros prohibidos” por la Inquisición. Los jesuitas tuvieron importante participación en la preparación de los Índices de libros prohibidos. En la Baja Edad Media, los métodos violentos utilizados para defender el honor (valor, virilidad, piedad, riqueza bien habida) como asesinar a un seductor, tener un duelo con alguien que hubiera llegado al insulto, etc. se castigaba por ley, pero en muchos casos la ley cedía a la opinión pública y dejaba que el acusado siguiera en libertad. El honor estaba vedado a los fracasados. Los pobres y los marginados no tenían honor. Quienes no tenían la misma religión, estaban, posiblemente, fuera del alcance del honor.

En la España de la Reconquista esto se aplicaba, en teoría, a los judíos y musulmanes, pero en la práctica se aplicaba a los de rango más humilde; hay muchas pruebas que los judíos y musulmanes de la élite eran tratados igual que los cristianos viejos. En el siglo XV, el deterioro social de los judíos y musulmanes había afectado de manera decisiva su capacidad de obtener honor. La perspectiva castellana de que los cristianos viejos eran honorables por el solo hecho de no llevar sangre judía en sus venas, se extendía rápidamente. Se creía que España, sus tradiciones y su fe pertenecían exclusivamente a los cristianos viejos. Este patrimonio no podía compartirse con judíos, moros o herejes. Lo que comenzó con una discriminación social se convirtió más tarde en antagonismo racial y racismo.

En el siglo XV, mucha gente sentía que el honor de la religión y de la nación sólo podía ser conservado asegurando la pureza del linaje y evitando la mezcla de sangre judía o mora, aunque era de todos sabido que las principales casas nobles de Aragón y Castilla, y aún la familia real, descendían de conversos. Fue el inicio de la pureza racial y el culto a la limpieza de sangre. La misma Inquisición a partir de 1480, fue la que dio mayor ímpetu a la discriminación racial y favoreció la pureza de sangre. El antagonismo social de los españoles fue creciendo con el espectáculo de miles de judíos que habían sido hallados culpables de prácticas heréticas y llevados a la hoguera. La seguridad nacional pesó tanto como la pureza religiosa y determinó la exclusión de los conversos de todas las posiciones de confianza e importancia.

En 1483, una bula papal ordenaba que los inquisidores episcopales fueran cristianos viejos; el mismo año, la orden de Alcántara excluyó de sus rangos a todos los descendientes de moros o judíos. Una a una, las instituciones religiosas comenzaron a incluir en sus estatutos condiciones de limpieza de sangre.

En 1484, Torquemada (que era de ascendencia judía) en Sevilla, publicó: “los hijos y nietos de los condenados por la Inquisición, no pueden tener cargos u oficios públicos, ni promovidos a órdenes religiosas, no pueden ser jueces, alcaldes, alguaciles, regidores, mercaderes, notarios, escribanos públicos, abogados, procuradores, secretarios, contadores, chancilleres, tesoreros, médicos, cirujanos, sangradores, boticarios, corredores, cambiadores, aprehensores, ni arrendadores de ninguna renta, no pueden ocupar puestos honoríficos, ni otros oficios públicos semejantes”. Esto, en la práctica, recibió el espaldarazo de los Reyes Católicos mediante dos decretos publicados en 1501.

Al final, desembocó en el desarrollo de un estatuto de limpieza de sangre (“Sentencia-Estatuto”), que adoptaron todas las órdenes religiosas, colegios universitarios y órdenes militares, hecho en la cátedra de Toledo en 1547. Hasta los emigrados a América tenían que demostrar su pureza de sangre, en caso contrario se les impedía el viaje. La institución miraba hasta debajo de las piedras, todo con tal de impedir que las ideas herejes, el judaísmo, el islamismo arraigaran en territorio español, porque los conversos no se contentaban con controlar la riqueza de España, también trataban de dominar hasta la Iglesia Católica. Pero el peligro hereje aumentaba demostrado porque en los últimos cincuenta años la Inquisición había quemado y castigado a más de 50.000 conversos, y sin embargo, estos continuaban floreciendo.

Después de mucha oposición conversa, el estatuto fue aprobado y Paulo IV lo ratificó en 1555. Felipe II, dudó inicialmente, pero un año más tarde se mostró favorable. Estas decisiones enraizaron en el corazón de la sociedad española. Pio V, sucesor del anterior Papa, se opuso de estos estatutos y trató en vano de lograr que un protegido suyo que no era “limpio” fuese elegido arcediano de Toledo. La controversia fue acallada por la Inquisición, que en 1572, trató de prohibir cualquier escrito sobre el tema, pero durante el tiempo en que la limpieza fue una práctica sostenida y apoyada por el Estado y la Inquisición, no se calmaron los ánimos pues la Inquisición actuó de manera indiscutiblemente racista; su actividad estaba dirigida en contra de las personas que formaban parte de las minorías culturales en España. Desde su fundación (1480), señaló al pueblo judío como el enemigo de la sociedad española.

Más del 95% de los cristianos que arrestó y llevó a juicio eran casualmente conversos de origen judío. Ser de ascendencia judía era suficiente para despertar sospechas e invitar a la persecución. Los prejuicios antisemíticos estaban enraizados en la sociedad española, y han sobrevivido hasta nuestros días. Las pruebas de sangre llegaban hasta los abuelos. Las reglas de la limpieza continuaron vigentes en muchas partes de España hasta el siglo XIX.

El Inquisidor General Torquemada convenció totalmente a los Reyes Católicos de separar totalmente a los judíos de los conversos, lo que produjo la medida más drástica de todas: la expulsión total de los judíos o su conversión (1492). Decisión sin precedentes en la historia europea. La razón fue tomada únicamente por razones religiosas, pues el propio Fernando admitió que la medida perjudicaba sus finanzas. La Inquisición que, por primera vez apareció, fue en Toledo en 1449, introducida probablemente por presión de los racistas eclesiásticos, dirigidos por el vicario de la diócesis toledana.

Cuando se fundó la Inquisición, los conversos estaban en su mayor parte cristianizados y, si aún sobrevivía entre ellos un resto de judaizantes, disminuía constantemente en número e influencia y no ponía en peligro, ni la cristiandad de España ni a los cristianos nuevos.

La Inquisición era un tribunal eclesiástico pero que en última instancia era responsabilidad de la Iglesia de Roma. La organización central fue decidida en 1483, año en que se constituyó un consejo (el “Consejo de la “Suprema” y General Inquisición”), y éste se unió a los otros consejos administrativos cuya existencia había sido confirmado en las Cortes de Toledo en 1480. Aunque Torquemada fue el primer inquisidor general, el verdadero fundador fue el cardenal Mendoza, arzobispo de Sevilla y más tarde de Toledo. Torquemada era de origen converso, y fue el primero que introdujo el estatuto de limpieza de sangre en la orden dominica en el convento que había fundado en Ávila en honor a Santo Tomás de Aquino. Aunque todos los primeros nombramientos fueron dominicos y continuaron un papel importante dentro de la Inquisición, sólo una minoría de inquisidores perteneció a esa orden. Los jesuitas llegaron a tener una gran influencia en el tribunal en el siglo XVII y especialmente en el XVIII.

Al margen de algunas diferencias obvias, la Inquisición fue una adaptación del tribunal medieval francés (en el Languedoc) a las condiciones específicas de España. El Santo Oficio estableció la categoría del “familiar” de la institución; servidor laico del Santo Oficio, que podía llevar armas para proteger a los inquisidores y disfrutaba de un cierto número de privilegios comunes a los otros funcionarios.

Los “familiares” tenían que estar casados, ser pacíficos y limpios y como mínimo con veinticinco años de edad. Era un alto honor. Muchos nobles, sobre todo al inicio, fueron “familiares” de la Inquisición. Se hicieron famosos como informadores y espías, aunque esa no era su verdadera función. Aunque la información y denuncias la proporcionaba la gente común; vecinos, conocidos que respondían a los llamamientos que se hacían en los “edictos de fe” o simplemente actuaban por conflictos personales.

La Inquisición, al crear una red de “familiares” dentro de cada distrito inquisitorial, fue capaz de captar – para luchar por sus propios intereses – a una amplia y posiblemente influyente población local entre los más altos círculos y con la mayor pureza de sangre posible. Las principales víctimas de las confiscaciones fueron los conversos. Después de la confiscación, la Inquisición tenía tres importantes fuentes de ingreso en efectivo: las multas, que podían imponerse por cualquier cantidad deseada y que con frecuencia se utilizaban simplemente para sacar dinero y cubrir gastos, las penitencias, que eran más formales y que usualmente eran decretadas en ocasiones solemnes como los autos de fe; tanto una como otra podían extraerse de propiedades secuestradas y, finalmente existía la relativamente pequeña categoría de las dispensas, que consistían en conmutar un castigo inquisitorial por un pago en efectivo. Todos los ingresos por confiscaciones y multas iban directamente a la Corona, que a su vez pagaba los salarios y gastos de los inquisidores.

En la época de los Reyes Católicos el Santo Oficio estuvo totalmente sujeto a la Corona en el aspecto financiero. En fecha ya tardía, en 1540, los salarios venían firmados por el rey y no por el Inquisidor general. La Corona utilizaba para sí los ingresos del Santo Oficio, hasta tal punto que tuvo que buscar más dinero para pagar los salarios recurriendo a la Iglesia. Fernando había puesto en peligro la posición económica del Santo Oficio y durante la ausencia de Carlos V, la “Suprema” comenzó a restar control a la Corona.

En 1540, el control real era casi nominal, y diez años después la “Suprema” ocultaba todos los detalles de las confiscaciones al rey. Las confiscaciones se pusieron a la venta en el mercado libre y el efectivo se invirtió según órdenes reales (1519), por lo que la Inquisición se convirtió en una especie de caja de ahorros a través de la cual era invertido el dinero que procedía de diversos sectores de la sociedad (conversos, moriscos, financieros) Como los inquisidores estaban más necesitados de un flujo regular de efectivo que de beneficios futuros, el préstamo de dinero fue un buen negocio, preferible a otra actividad económica (a finales del siglo XVI el interés era del 7%).

PROCEDIMIENTOS, PESQUISAS Y SOSPECHAS

Los procedimientos de la Inquisición se fundaban en el miedo y el secreto. Cuando los inquisidores comenzaban a operar en un distrito, primero presentaban sus credenciales a la iglesia local y a las autoridades seglares, y lo hacían saber en día festivo o en domingo, en misa, delante de los residentes, sus hijos y servidumbre. Al finalizar el sermón, el inquisidor levantaba un crucifijo y pedía a todos que levantaran la mano derecha, se persignaran y repitieran después de él una solemne promesa de ayudar al Santo Oficio y sus ministros. Entonces leían el “edicto de gracia”, que contenía la lista de herejías e invitaban a descargar conciencias a presentarse, denunciándose a sí mismo o a otros. Si se presentaban dentro del “período de gracia”, treinta a cuarenta días, podían ser reconciliados con la Iglesia sin sufrir castigos serios. Esto estimuló la autodenuncia.

Después del año 1500 los “edictos de gracia” se sustituyeron por “edictos de fe” que no tenían “período de gracia” y en su lugar invitaban a denunciar a los culpables de los delitos que aparecían en una detallada lista de ofensas lo que propició que se denunciara a otros, por venganza, deudas, envidia, fueran o no culpables. Al principio las herejías eran judaicas o islámicas, pero a medida que pasó el tiempo (finales del siglo XVI) se añadieron otras herejías cuya lista se tardaba una hora en leer y contenía todos los delitos imaginables: errores luteranos y calvinistas, de los alumbrados, supersticiones populares, ofensas morales y actitudes hostiles a la Iglesia y a la Inquisición. El miedo que engendró la Inquisición fue innegable. La denuncia, el peso de la sospecha y la hostilidad surgieron dentro de cada comunidad como respuesta a la campaña antisemita. Los sermones y las exhortaciones públicas estimularon la obligación moral de denunciar tanto a uno mismo como a los demás.

Las comunidades judía y conversa fueron desgajadas una de otra a causa de tales presiones. Las delaciones de poca importancia eran una regla más que una excepción. Las denuncias basadas en sospechas llevaban a acusaciones basadas en conjeturas. Durante el primer siglo de su existencia, la Inquisición salió en búsqueda de herejes más que a esperar que le fueran llevados. Recorrían pueblos a través de difíciles caminos, por zonas por donde las autoridades les eran hostiles. Normalmente las hacían de febrero a julio. La mayor parte era imponer multas.

En 1517 se hacía una visita cada cuatro meses, y en 1581 una vez al año. En cada pueblo o ciudad los inquisidores tenían que leer el edicto de fe y escuchar testimonios; las ofensas menores se arreglaban “in situ” con el inquisidor, pero las más graves requerían consultas. Al final, era más práctico ir a los grandes centros de población, donde las multas se podían cobrar más fácilmente, en mayor cuantía y con mayor frecuencia. Siempre había zonas en donde al haber más ajustes de cuentas, para los inquisidores era más sencillo recaudar, pues los denuncias muchas veces eran recíprocas, y al final y, con mucha frecuencia se multaba a los dos: denunciante y denunciado. Los testigos inquisitoriales tenían más ventajas que en cualquier tribunal seglar: se ocultaban los nombres. Esto daba lugar al perjurio y al testimonio malicioso, también se evitaba que fueran asesinados. Un ejemplo: “el Dr. Jorge Enríquez, médico del duque de Alba, falleció en 1622, pero testigos secretos afirmaron que su cuerpo había sido enterrado de acuerdo con ritos judíos, la consecuencia fue que toda la familia Enríquez, parientes y criados incluidos, fueron a parar a la cárcel, y encerrados durante dos años hasta que fueron absueltos por falta de pruebas”.

Un preso podía estar en la más completa ignorancia acerca de las razones de su confinamiento, y si era acusado de herejía en términos generales, tenía que confiar enteramente en su memoria para saber qué es lo que había hecho para que lo hubiesen detenido. Antes de proceder a una detención, se presentaba la evidencia del caso a un número de teólogos que actuaban como censores (“calificadores”), para determinar si los cargos implicaban herejía. Pero en muchos casos, la detención precedía al examen de los calificadores. Como resultado, había presos en los calabozos inquisitoriales sin que aún se les hubiera acusado de nada. El arresto implicaba la automática confiscación de sus bienes, incluido todo el menaje que tuviera en su domicilio. Las personas detenidas eran llevadas en secreto a las prisiones del Santo Oficio.

La más rigurosa era la “cárcel secreta” destinada para los largos confinamientos de presos. Los presos no tenían contacto alguno con el mundo exterior. La Inquisición tenía tres técnicas de tortura (normalmente para extraer información o una confesión y nunca como castigo): la garrucha, la toca y el potro (única forma usada durante el siglo XVII). Durante el juicio (o antes), los inquisidores le amonestaban tres veces en un período de varias semanas para sondear su conciencia, para hacer que confesara la verdad y confiara en la misericordia del tribunal. La tercera iba acompañada de la advertencia de que el fiscal pensaba presentar la acusación, y que sería más juicioso confesar antes que fueran presentados los cargos. Cuando se leía la acusación, se requería al acusado que contestara a las acusaciones inmediatamente, sin que se le diera tiempo ni abogado que le ayudaran a presentar su defensa.

Al principio el acusado podía elegir libremente su abogado, pero a mediados del siglo XVI, los “abogados de los presos” eran funcionarios de la Inquisición, dependiendo de y trabajando para los inquisidores. Si el detenido era acusado, se le entregaba una copia de la evidencia que había contra él, en la que no figuraban los testigos ni forma alguna de evidenciarlos, lo que producía que el preso era privado de todo conocimiento exacto del caso que había contra él. Así los inquisidores podían utilizar libremente información que no había sido comunicada al acusado. Esto dejaba impotente a la defensa. Si se demostraba alguna irregularidad, la “Suprema”, tomaba cartas en el asunto, cosa no muy frecuente.

El acusado tenía varios medios de defensa: podría llamar a testigos favorables, desarmar a los hostiles, demostrando la enemistad personal, recusar a los jueces, demostrar embriaguez, locura, extrema juventud, etc. No había ningún proceso formal. El proceso se componía de una serie de audiencias, en las cuales tanto la acusación como la defensa hacían sus respectivas alegaciones y una serie de interrogatorios realizados por los inquisidores en presencia de un notario.

Cuando la acusación y defensa habían terminado, llegaba el momento de dictar sentencia. Para esto era necesario formar una “consulta de fe”, corporación que reunía a los inquisidores, un representante del obispo y algunos “consultores” (licenciados en teología o leyes). Si no se ponían de acuerdo, el caso era elevado a la “Suprema”, pero a partir del siglo XVIII, todas las sentencias eran elevadas a la “Suprema”. Los abusos en los juicios eran fundamentalmente sobre la defensa, que no era adecuada, ya que el abogado sólo podía presentar artículos de defensa a los jueces sin más argumentos ni preguntas. Esto implicaba que los inquisidores eran a la vez juez, jurado, acusación y defensa y la suerte del preso dependía totalmente del humor o carácter de los inquisidores. Otro inconveniente era la interminable duración de los procesos, que a veces los inquisidores lo hacían intencionadamente para que el detenido recapacitara o perdiera los nervios confesando hasta lo que no había hecho.

DELITOS, CASTIGOS Y PENAS

Los delitos más normales eran los cometidos por: judaizantes (marranos), musulmanes, “luteranos”, alumbrados, proposiciones (delitos verbales), bigamia, blasfemia, fornicación, solicitación (delito cometido por el sacerdote que aprovechando la intimidad que impone la confesión que requiere sexualmente a una feligresa o realiza tocamientos deshonestos), contra el Santo Oficio y delitos sexuales. Los acusados podían ser: absueltos, penitenciados, reconciliados o quemados (en persona o en efigie).

Las absoluciones eran pocas. La absolución completa significaba que la Inquisición debía reconocer un error. Era más temida que bien recibida: significaba que el proceso podía ser reabierto en cualquier momento y a la menor provocación, pues el condenado era a partir de entonces considerado como sospechoso. Había una posibilidad muy limitada de apelar. En los casos que terminaban en “auto de fe público” era debido a que el acusado no era informado de su sentencia que ya estaba en la procesión del propio asunto, y entonces ya era tarde para apelar.

El retraso en dictar veredicto aumentaba el suspenso, el temor y la desesperación de los prisioneros. Pero cuando un detenido era sentenciado a ser “relajado” (la relajación era la entrega a los tribunales eclesiásticos de los condenados a muerte por la Inquisición que como era un tribunal eclesiástico, no podía condenar a la pena capital de ahí que “relajara” a los reos al brazo secular que era el encargado de pronunciar la sentencia de muerte y de conducirlos al lugar donde iban a ser quemados, es decir estrangulados previamente mediante garrote vil si eran penitentes, y quemados vivos si eran impenitentes, es decir, si no habían reconocido su herejía o no se habían arrepentido), siempre era informado de su suerte la noche anterior a la ceremonia, para que tuviera tiempo de arrepentirse y preparar su alma para la confesión.

Posteriormente se les comunicaba con tres días de antelación. Los “autos privados de fe” daban mucha más oportunidad para apelar después que la sentencia fuera leída. En tales casos, la apelación era enviada a la “Suprema”, pues no se animaba a nadie a que apelara a Roma (¿?). Ser penitenciado era el menor de los castigos que se imponían; tenían que “abjurar” de sus delitos, de “levi” por un delito menor y “de vehementi” por uno grave.

El penitente juraba evitar su pecado en el futuro y si juraba “de vehementi” cualquier reincidencia lo hacía candidato a un severo castigo en la siguiente ocasión. Los penitentes eran castigados como el “sambenito” y la “coroza” (capirote en forma de cono), las multas, el destierro o algunas veces, las galeras. La “relajación” era en teoría el retorno de un pecador al seno de la Iglesia después de haber efectuado la penitencia y pagado la culpa. En la práctica era el castigo más severo que la Inquisición podía infligir, aparte la relajación. Todos los castigos eran más duros: además del sambenito, el acusado podía ser condenado a los azotes y largas temporadas en la cárcel o en galeras. En la mayoría de los casos se le confiscaban los bienes. Si reincidía después de una reconciliación debía ser tratado como un hereje relapso y enviado a la hoguera.

El “sambenito”, voz corrupta de saco bendito, era una vestimenta coronada por la “coroza” usados por la Inquisición medieval y retomada por la española. Era un traje amarillo blancuzco con una o dos cruces diagonales pintadas sobre él, siendo condenado los penitentes a llevarlo como señal de infamia por un período indefinido que podía ir de varios meses a toda la vida.

Los que habían de ser relajados en un auto de fe tenían que llevar un sambenito negro en el cual se habían pintado llamas, demonios y otros temas decorativos. Cualquiera que era condenado a llevar el sambenito ordinario tenía que ponérselo cada vez que salía de casa, medida muy impopular en los primeros tiempos del Santo Oficio. La orden de llevar un sambenito de por vida no era obedecida al pie de la letra, al igual que las sentencias a prisión perpetua, la orden era invariablemente conmutada por un período mucho más corto a discreción del inquisidor.

Era mayor la vergüenza de llevar estas vestiduras que la de perpetuar la infamia colgándolas de la iglesia parroquial, norma obligatoria. El encarcelamiento ordenado por la Inquisición podía ser breve o por un período de meses o años y aun de por vida, siendo ésta última pena clasificada como “perpetua (máximo 3 años) o irremisible (máximo 8 años)”. Pero la sentencia no suponía la confinación forzosa en la cárcel. Por instrucciones de 1488, los inquisidores podían confinar a una persona en su propio domicilio, en un convento, hospital gozando de una relativa comodidad, ya que veces la institución carecían de cárceles, o espacio dentro de ellas.

Las galeras era un castigo desconocido en la Inquisición medieval y fueron desarrolladas por Fernando el Católico para hallar una mano de obra barata en vez de recurrir a la esclavitud. No era utilizado con frecuencia y nunca sobrepasaba los diez años. Era una medida económica de castigo pues de esta manera el Santo Oficio no tenía que mantener a los presos, y el Estado no tenía que contratar remeros. A mediados del siglo XVIII dejó de utilizarse. Los azotes eran un castigo físico más común. El condenado era condenado a ser “azotado mientras recorría las calles”, desnudo hasta la cintura, montado sobre un asno. Durante su recorrido los transeúntes y chiquillos tiraban piedras a la víctima. Las mujeres eran azotadas igual que los hombres. La regla general era no prescribir más de doscientos latigazos y las sentencias de cien eran muy comunes.

El exilio o destierro de la localidad era una sentencia común para malas influencias. Siempre que era posible se hacían confiscaciones. El castigo máximo era la hoguera. Sólo había dos clases de personas calificadas para el poste: los herejes no arrepentidos y los herejes relapsos. Éstos consistían en aquellos, que tras haber sido perdonados por un primer delito, lo habían cometido por segunda vez y se les juzgaba como relapsos en la herejía. Los que realmente morían en la hoguera eran una pequeña proporción de las víctimas relacionadas en los registros como “relajadas”. A los pocos infortunados se les daba siempre a elegir entre arrepentirse antes que el auto de fe alcanzara su punto álgido, en cuyo caso eran “misericordiosamente” estrangulados cuando se iban a encender las llamas, o a no arrepentirse, en cuyo caso eran asados vivos. La mayoría de los que fueron “relajados”, lo fueron de hecho sólo en efigie, bien porque habían muerto o porque habían huido.

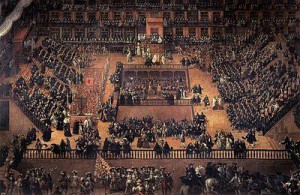

EL ESPECTÁCULO: EL AUTO DE FE

La condena debía aparecer en un “auto de fe público”, ceremonia que podía hacerse en privado (“auto particular”) o en público, que era realmente el “auto de fe”. Las penas dictadas por la Inquisición se hacían públicas en estas ceremonias, que eran un verdadero espectáculo. Lo que comenzó como un acto religioso de penitencia y justicia, acabó siendo una fiesta pública más o menos parecida a las corridas de toros o a los fuegos artificiales. Los habitantes de las comarcas próximas acudían en tropel en cuanto se anunciaba que se iba a celebrar un auto de fe, y el escenario se instalaba invariablemente en la plaza mayor o en el espacio público mayor disponible. Los presos estaban guardados para tan solemne ocasión.

Cuando se habían acumulado los suficientes presos para que valiera la pena celebrar un auto, se fijaba una fecha para el acontecimiento y los inquisidores informaban a las autoridades municipales y catedralicias. Un mes antes del auto de fe, desfilaba por las calles de la ciudad una procesión de “familiares” y notarios de la Inquisición proclamando le fecha de la ceremonia. Los preparativos se hacían en ese tiempo: se daban órdenes a carpinteros y albañiles para que preparan el andamiaje para la tribuna y se preparaba el mobiliario y decorado. La noche anterior se organizaba una procesión especial, conocida como la procesión de la Cruz Verde, durante la cual los “familiares” llevaban la cruz del Santo Oficio hasta el lugar de la ceremonia.

Durante la noche se hacían oraciones y preparativos y a primera hora de la mañana se celebraba misa, se le daba el desayuno a los que habían de aparecer en el auto (incluyendo a los condenados) y comenzaba una procesión que los llevaba directamente a la plaza donde se iba a celebrar el auto de fe. Debido a lo complicado de la ceremonia, los autos de fe públicos eran muy costosos. Esto disuadía al tribunal de celebrar muchos autos públicos. La versión privada era mucho más barata y sencilla.

Una vez acabado el “auto de fe”, que podía durar un día completo, los sentenciados a ser quemados ,vivos o ya ahorcados, los llevaban en un carro, a la vista de todo el mundo al “quemadero”, lugar físico donde se quemaban a los condenados, que también era público. Las cenizas de los quemados en el “quemadero” se esparcían por los campos y el río, y con esto el hereje desaparecía del mundo de los vivos, aunque no se borraría su recuerdo, pues siguiendo las reglas, tras su muerte era colgado en la iglesia de su pueblo un sambenito con su nombre.

Grabado que representa la quema de los condenados en el auto de fe de Valladolid del 29 de mayo de 1559.

CONSIDERACIONES

Felipe V fue el primer monarca que se negó a asistir a un auto de fe en 1701, para celebrar su ascenso al trono

Los primeros veinte o cuarenta años de la existencia de la Inquisición fueron los peores, ni los padecidos por los chuetas a finales del XVII. En el siglo XVIII, la falta de víctimas y el coste supuso la caída gradual en desuso de los autos de fe. Felipe V fue el primer monarca que se negó a asistir a un auto de fe en 1701, para celebrar su ascenso al trono. Su reinado vio el final de la persecución en masa y en la segunda mitad del siglo XVIII, la Inquisición sólo acostumbró a celebrar autos privados. No era tolerancia, la razón es que los herejes habían sido purgados con tanta eficacia, que el tribunal se privó a sí mismo de “combustible para sus hogueras” y entonces la Inquisición recurrió a los moriscos, que también eran considerados herejes.

Aunque la Inquisición había sido creada con el propósito específico de combatir la “depravación herética” de los judaizantes, se involucró en otros delitos como ateísmo, blasfemia, usura y bigamia. Incluso entre los cristianos viejos. Lo alarmante no era sólo que la verdadera religión pudiera ser manchada con la herejía, sino que en muchas partes de España podía dudarse de que existiera siquiera una verdadera religión.

Gran parte de España (sierras de Andalucía, montañas de Galicia y Cantabria, Pirineos de Navarra, Aragón y Cataluña), la gente mezclaba la religión formal con la superstición popular en su intento cotidiano por sobrevivir contra las vicisitudes del clima y de la mortalidad. Los inquisidores se dieron cuenta que las parroquias rurales eran comunidades muy cerradas que tenían un tipo especial de religiosidad y sus propios santos. Eran también hostiles a cualquier intento de los extraños (clérigos o habitantes de las ciudades) a meterse en su forma de vida. Muchas parroquias rurales en Cataluña y en el País Vasco carecían de párroco a causa del idioma. En Cataluña, la Inquisición siempre fue institución despreciada por todos.

La blasfemia o falta de respeto a las cosas sagradas era un delito público contra Dios: juramentos blasfemos dichos en una partida de dados, proposiciones sexuales a una muchacha en una procesión, no cumplir con la abstinencia los viernes, hacer observaciones obscenas sobre la Virgen, no asistir a misa eran ejemplos típicos castigados por la Inquisición. Para quienes eran arrestados en vez de ser simplemente penados durante una visita, había un examen que versaba sobre los elementos básicos de la fe; los prisioneros debían recitar el Padre Nuestro, el Ave María, el Credo, la Salve y los diez mandamientos.

Estandarte de la Inquisición española que encabezaba la procesión de la Cruz Verde, que tenía lugar la víspera del auto de fe.

A partir del siglo XVI, la bigamia se castigaba con cinco años de galeras. De los delitos sexuales la sodomía era la más importante. Los Reyes Católicos cambiaron su castigo que imperaba durante la Edad Media, la castración o lapidación, por la quema en vivo y la confiscación de bienes. Los edictos de fe desde 1520, en Castilla y Aragón comenzaron a incluir la magia, el sortilegio y la brujería en las listas de delitos heréticos, pero el Santo Oficio dejaba en manos de los tribunales civiles muchos casos de brujería; no se quería involucrar a fondo en ese tema. Los estatutos discriminatorios de limpieza de sangre no tomaron fuerza hasta después de la proclamación del estatuto de Toledo en 1547. Irónicamente a medida que crecía el antisemitismo se hacían mayores esfuerzos para erradicar sus excesos: se convirtió en costumbre insultar al enemigo llamándole “perro judío”, pero la Inquisición trató de erradicar esa práctica.

Los judaizantes de finales del XVI y principios del XVII eran ya irreconocibles como judíos; la circuncisión ya no se practicaba, pues los niños podían ser fácilmente descubiertos, las sinagogas o los lugares de reunión ya no eran visibles, el “Sabbath” ya no se observaba, aunque algunas prácticas aisladas se llevaban a cabo en días distintos, los grandes festejos del año judío ya no se celebraban a excepción del “ayuno de Esther”, y muchos judaizantes comían alimentos prohibidos por su religión pues no había manera mejor de disimular. Los que disimulaban su identidad mantenían una fe inquebrantable en el Dios de Israel, transmitían de padre a hijos las pocas oraciones que podían recordar y usaban el Antiguo Testamento católico como lectura básica.

Curiosamente es muy posible que los edictos de fe inquisitoriales, con sus detalladas descripciones de las prácticas judaizantes ayudaran a los grupos a recordar antiguos ritos. Después de su expulsión en 1492, muchos se dirigieron a Portugal, que no tenía todavía Inquisición, a los judíos se les ofreció un permiso de residencia de 6 meses (al precio de un ducado por cabeza), tras lo cual o se convertían o se les expulsaba, igual que en España. Aunque en 1540 se celebró el primer auto de fe portugués, después de algunas matanzas contra cristianos nuevos, la Inquisición portuguesa arrancó en 1547.

La cosa cambió radicalmente (aumentó) cuando Felipe II se anexionó Portugal en 1580. Muchos judaizantes portugueses se pasaron a España, porque la Inquisición española tenía menos “trabajo”. Conforme avanzaba el nuevo siglo, la preponderancia de los judaizantes portugueses fue cada vez más clara e innegable. La decadencia de la judería española fue sustituida por la marea de cristianos nuevos portugueses.

En 1602 los conversos portugueses ofrecieron a Felipe III 1.860.000 ducados (aparte de enormes regalos a sus ministros) si se concedía un perdón general. La oferta fue aceptada por la escasez de numerario en la hacienda real española y se pusieron en libertad a 418 prisioneros.

En el siglo XVII los judaizantes españoles eran por segunda vez la preocupación de la Inquisición. Tras más de un siglo de calma, la tormenta se desató sobre los descendientes de los conversos mallorquines (chuetas) a partir de 1675. En 1811, las Cortes de Cádiz impidió el racismo, aboliendo leyes de limpieza de sangre. En 1824, Fernando VII volvió a las antiguas reglas.

Hasta muy avanzado el siglo XIX no se permitió a los españoles ocupar un cargo o ejercer un oficio sin tener en cuenta sus lejanos orígenes raciales. Finalmente, durante el reinado de Isabel II, la limpieza se hizo innecesaria para ocupar cargos del estado. Pero esto no significó una disminución del antisemitismo. Para la nueva generación de españoles, los judíos eran la mancha negra de la historia del país. Su sombra se extendía por todas partes, a pesar que habían dejado de existir. El único recuerdo que sobrevivía eran los sambenitos que algunos viajeros afirmaban haber visto colgados en las iglesias hasta bien entrado el siglo XIX.

En ese siglo las derechas españolas adoptaron al judío como prototipo del enemigo, a veces distinguiéndolo y a veces confundiéndolo con los masones. El judío, ya mito, se identificó en ciertas mentes con todo lo que era hostil a la tradición representada por la Inquisición. Ser judío significaba no ser católico; no ser católico significaba ser judío: el resultado era que “judíos y masones”, “judíos y protestantes” y “judíos y extranjeros” venían a ser la misma cosa. En la lucha constante sostenida por el ala derecha para preservar la España católica, todo lo que era hostil y siniestro se personificó en el judío, que estaba en el otro bando.

No hay certeza entre los historiadores para afirmar radicalmente que en la España del siglo XIX no hubiera comunidades de judíos clandestinos. La Inquisición tuvo diferencias desde su fundación con Roma, aparte de con el gobierno, porque la autoridad inquisitorial venía del Papa y se gobernaba con las reglas papales. Las quejas contra el tribunal sólo podían dirigirse al Papa, que estaba ansiosa por mantener sus derechos en la materia y para conservar sus fuentes de ingresos; las bulas concedidas por el Papa. Pero los monarcas españoles, apoyados por los inquisidores, se negaron a reconocer las cartas papales que contradecían abiertamente los veredictos de los tribunales (1482 Fernando y Sixto IV, 1484, 1509, 1524, 1525, 1537, 1548, 1705).

El tribunal dependía financieramente de la Corona. Los inquisidores decían que como representaban al Papa y al rey tenían precedencia sobre las demás autoridades, incluidos obispos y virreyes. Carlos III respondió: “los españoles la quieren y a mí no me molesta” cuando se le preguntó porque no abolía la Inquisición si había reducido sus actividades de una manera significativa. Aunque hubo varios intentos de abolirla (Napoleón, Cortes de Cádiz, Fernando VII) fue la Reina Regente Mª Cristina de Borbón la que firmó el 15 de julio de 1834 su definitiva abolición (Gobierno Martínez de la Rosa). Habían pasado 356 años.

Algunos personalidades españolas destacadas perseguidas por la Inquisición: Antonio de Nebrija, Pablo de Olavide, Benito Jerónimo Feijoo, Santa Teresa de Jesús, Fray Luis de León, Gaspar de Grajal, Martín Martínez de Cantalapiedra, Bartolomé Carranza de Miranda, Juan de Mariana, Juan de Ávila, Melchor de Macanaz, Josef del Campillo, Gregorio Mayans y Siscar, Gaspar Melchor de Jovellanos, Francisco Cabarrús, Pedro Rodríguez de Campomanes y Pérez, Juan Antonio Llorente y Cayetano Antonio Ripoll (último quemado), entre otros muchos.

“La Inquisición, como es sabido, es una invención admirable y sumamente cristiana para hacer al Papa y a los monjes más poderosos y para convertir en hipócrita a todo un reino” (Voltaire).

Expuesto brevemente el tema nos podíamos preguntar ¿Fue útil la Inquisición española?

Las referencias a la Inquisición Española ha sido exitosamente utilizada por los apologistas de los imperialismos británico y estadounidense para estigmatizar a España como país retrógado, anti-intelectual, anti-inventos, anti-innovación, etc. Estos anglófilos que se rasgan las vestiduras condenando a la España histórica guardan un silencio sepulcral respecto a las violaciones de los derechos humanos que ocurren a diario en Arabia Saudita. La amenaza bélica del Imperio Otomano era real, la cuestión de si la Inquisición era realmente necesaria, si evitó una insurreción contra la monarquía católica quedará para siempre controvertido en el plano académico.

Sr. Pablo Lugo. Gracias por sus comentarios. Soy el autor. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Digamos que una de las “ventajas” que tuvo el Santo Oficio fue la seguridad nacional. El efecto de escuchar la frase “Alto a la Inquisición” era el mismo que oir “Alto a la Guardia Civil”. Mucho peor, si cabe. Pues aparte de que nadie se movía, les entraba en el cuerpo un miedo aterrador. Pues automáticamente lo relacionaban con la hoguera y por ende la seguridad. Normalmente donde la Inquisición actuaba, pocos desórdenes sociales había.

Acordemos entonces, el sacrificio de los derechos humanos no se dió en un vacío, el Imperio Otomano estaba en los Balcanes, incluso llegó a las puertas de Viena, el precio de tener estabilidad y orden era la Inquisición. La hipocresía inglesa es que bajo el reinado de Elizabeth, quien persiguió a los Católicos, murió mas gente ejecutada por el gobierno de Londres que en un siglo de Inquisición Española.

De alguna manera sí, Sr. Pablo Lugo. La inquisición “imponía”, entre los que había signos de autoridad y seguridad (en España).

El presidente de EE UU en un National Breakfast Prayer para demostrar su ignorancia histórica atacó la Iglesia Católica haciendo referencia a la Inquisición Española. Teniendo la Inquisición menos de 2 ejecuciones al año durante su hegemonía, ha muerto más gente bajo el ataque de las sondas ilegales enviadas por la administración de Obama al Oriente Medio. Eso es ser un perfecto hipócrita.

José Alberto, permítame que le diga que es usted un verdadero ilustrado en la materia. Su relato es digno de ser impartido en las mejores Universidades del mundo. Nunca había leído tanto y tan ilustrativo, en un texto tan resumido, para lo extenso que podría resultar el tema.

Sinceramente, mi más cordial enhorabuena.

Un saludo amigo.

Sr. Roman: Gracias por sus alabanzas, pero se ha pasado muchos pueblos.

Como dice, he intentado resumir lo más posible al ser tan extenso el tema, si lo hubiera contado con todo detalle, en vez de un artículo, sería un libro.

Tengo que reconocer que existen ciertos fallos en la sintaxis.

Un abrazo.

Despues de leer con interes este ilustrativo articulo llego a una conclusion: se le podran reprochar muchas cosas a la Inquisicion, pero no que no estuviesen por la “igualdad de genero”, a las mujeres se las azotaba montadas en el burro igual que a los hombres.

No comprendo por lo tanto como las feministas critican tanto a la Iglesia, siendo como es una institucion pionera en la concesion de derechos igualitarios sin distincion de genero.

Buenas noches a todo el que se lo merezca y hasta mañana.

Sr. Juan Fernández (Alacrán cojonero): gracias por leerme y por sus comentarios.

Tiene usted toda la razón. La gente, a veces, habla sin saber, pero es lo que siempre se ha estilado en esta España de mis pecados.

Un saludo.